不動産の相続・遺産分割の基本は真の時価評価です

2019/02/14

不動産鑑定士が相続土地評価のポイントを教えます

知って得をする 不動産鑑定士による相続土地評価

- 相続土地の評価をどうされていますか

- 相続税法でいう不動産の時価とは何でしょうか

相続土地はどのように評価されるでしょうか

相続土地の評価方法

国税庁は、納税者の便宜と課税の公正性の観点から統一的な評価基準として財産評価基本通達を設け、その通達によって評価したものを時価としています。この通達は税務署では重要で、担当職員を拘束しますが、納税者までも拘束は出来ません。

とりわけ土地は種々の個別的であり、千差万別であります。ですから担当税理士によって異なった価格が出てきます。

それは、この財産評価基本通達は簡易評価の基準を示しているもので、不動産鑑定士が基準としている不動産鑑定評価基準のような完璧なものではないのです。ですから、国税庁は評価の基準となる相続税路線価は国土交通省が発表している地価公示価格(ほぼ時価に近い価格)の80%の価格に設定しています。それは評価基準が簡便的であること、担当税理士が評価の技術的能力が不足していることで本来の市場で形成される時価での評価が出来ないことのを補う対応策を取っているのです。

よって国税当局は全てに不動産の価格を相続税路線価等の方式で求めた価格を時価としている訳でなく、本来の時価が路線価を下回るような場合には財産評価基本通達に代えて不動産鑑定士による不動産鑑定評価を持って相続税の評価とすることを限定的ですが認めています。

幣事務所は個別減価率が大きい土地(広大地、不整形地、無道路地、公道への接道が不足している土地、高圧線下地等)について先ずは財産評価基準の相続税路線価で個別補正した上での土地価格を査定し、更に不動産鑑定評価基準に基づいての土地価格が相続税路線価方式で求めた価格より低い価格で試算された場合は不動産鑑定評価をすることを税理士さんにお願いしています。

相続土地、底地・借地権に精通した不動産鑑定士

栄光神奈川鑑定 田邉勝也

TEL 044-589-5436

k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

- がけ地等の傾斜の強い土地、

- 道路付きが悪く利用困難な土地 建築基準法の道路に接面してない土地)

- 土地汚染等の阻害要因がある土地

- 大規模地で市場性減価が大きい土地

- 間口・奥行や不整形で利用効率が劣る土地

- 衰退している地方都市の中層事務所地

- 市街地農地、山林、原野

- 市街化調整区域に存する雑種地

- 高圧線下地、都市計画道路予定地を含む土地

- 借家人居付きの店舗、事務所、マンション、戸建住宅

- 借地権、底地

- 商業ビル、事務所、ロードサイド店舗

- 区分所有建物

相続土地の評価で、鑑定評価を併用するメリットは何ですか。

税理士に事前対策をお願いしているようだが、聞くところ、その税理士はあまり相続には強くなく、あまりいい対策が出来てない模様です。そこで相続財産のうち不動産の割合が大きいので真の時価をは把握すべきと思っています。

以前から、相続税申告での不動産の評価は財産基本通達の評価方法である相続税路線価方式を採用すべきと言われているが、全ての不動産はこの相続税路線価での評価をしなければならないのでしょうか。

相続財産の土地価額は、原則、相続時の時価〈不動産市場での売買成立可能価格)となっています。

しかし、不動産の時価は相続税の申告においては納税者、担当税理士や課税当局の便宜性を考慮し、実際には財産評価基本通達に基づく相続税路線価等を基にした「路線価方式」で求められた土地価格を相続税申告での時価に置き換えています。

この「路線価方式」は評価のプロでない税務当局の職員や申告担当の税理士が評価出来るような簡便な評価手法であります。

「路線価方式」での個別的減価の減価率が画一的で限度があるので、本来、不動産市場で形成される時価より高くなってしまうことがある。

この様な場合は、国税当局が認めているように不動産鑑定士による不動産鑑定評価で求めた真の時価を採用することが可能であります。

相続のポイントは土地の時価評価による節税を不動産鑑定士が教えます

1. 小規模宅地の減額特例の活用

この特例の要件

- 建物や構築物の為の宅地であること

- 被相続人あるいは被相続人と生計を共にしていた親族の居住若しくは事業に使われていたもの

- 相続人が申告期限までにその土地を取得し,自分が居住又は事業に使用しているもの

減額の具体的な内

- 居住用の宅地・・・適用面積は240㎡が限度で減額割合は80%

- 事業用の宅地・・・適用面積は400㎡が限度で減額割合は80%

この減額特例の節税対策上の留意点

- 小規模宅地の減額特例を受けることが出来る土地が複数ある場合 ・・・評価減が最大になるように、㎡当たりの減額される金額が高い順に土地を選ぶ

- 事業用宅地も居住用宅地も遺産分割後もその事業を行い、また相続前に居住し、その後も居住する者が相続する場合は80%の減額特例を受けられるがそうでない場合は50%しか減額されません。

2. 土地を有効活用する

土地

建物

自分の土地を有効活用したいがそのポイントは何か。

土地なのでこの土地の有効活用は何なのか悩みます。有効活用するに当たってのポイントを教えてください。

借金をしてアパートを経営する場合の相続対策上のメリットは 何ですか。

メリット

土地にアパートを建てるとその土地にはその土地は貸付地として評価され自用地と比較して評価額が安くなります。賃貸用アパートを建てると、その土地には借地権、借家権が発生し、所有者の利用が制約されるから減額されます。

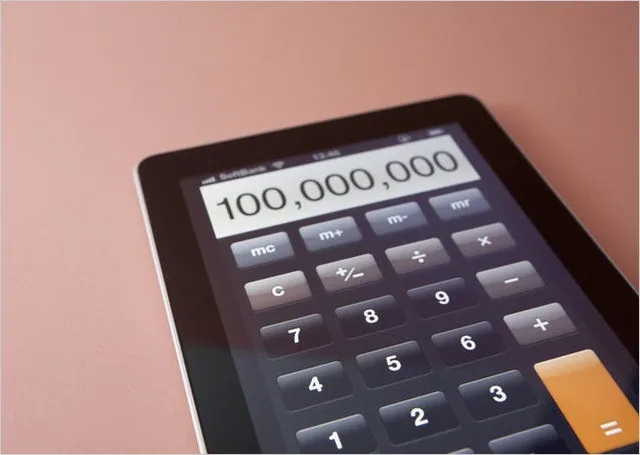

例えば評価額1億円の200㎡の土地にアパ-トを建てるとした場合、下記のとおり借地権割合に借家権割合を掛けた金額分を差し引くことができます。

貸家建付地=更地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

1億円×(1-60%×30%×100%)=8200万円

更に、200㎡までは小規模宅地の評価減の特例により50%の減額が認められ土地の評価額は・・4100万円になります。

8200万円×50%=4100万円

次にアパート自体建物の評価額は自用建物に対して借家権割合30%相当分がが安くなります。

貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)

アパート取得額 5,000万

固定資産評価額(約50%)2500万円

2500万円×(1-30%)=1750万円

更に、建物の金融機関からの借入金は相続時の返済残高を債務として相続財産価額から控除できます。

(アパート建築による減額効果)

更地の場合は土地の評価額は1億円のまま土地上にアパート建築後の土地の評価額は9150万円減額されます。

減額

| 土地の評価額の減額 | 4100万円 |

| 建物(アパート)の評価額 | 1750万円 |

| 借入金 | ー5000万円 |

| 全体の減額 | 9150万円 |

3. 生前贈与での計画的な相続対策

- 贈与であることを明確にしておくこと 単なる妻や子供名義預金は贈与にならず相続時には改めて遺産相続の対象になる。

- 贈与の時期等を変える 毎年同時期に同額を振り込んでいると定期贈与とみなされ110万円以下でも贈与税が課せられることがある。

妻へのマイホームの贈与は2110万円まで無税

- 結婚して20年以上経っていること一組の夫婦で一生一度だけの利用できる

- 居住用の土地・建物あるいはそれらを購入する為の資金

- 贈与を受けた年の翌年3月15日まで居住し、その後も住み続ける予定であること。

- 贈与税の申告書の提出をする

この制度のメリット

- 将来、多額の相続税を支払う予定の親ではなく相続税の非課税枠内で財産を残す親の場合は有利な制度である。

- 贈与された額は最終的には、相続分に加算される訳で基本的に税負担が軽くなる訳ではない。早期に財産を移転でき、子供次代のものが計画的な財産の活用ができる。

- 相続産に加算される額は贈与時の財産評価額ですから将来値上がりしそうな財産は有利である

- 2500万円の特別控除で、一度にまとまった金額の贈与ができる。

- 駐車場やアパート等の収益不動産の贈与すれば親の財産は増えず、こどもの方はその収益で相続税納付の資金を準備しておくことができる。

この制度のデメリット

- 一旦この制度を選択すると、途中変更は出来ない 途中で110万円の基礎控除も使えない

- 値下がりした財産も贈与時の時価で納税しなくてはならない。

- 生前贈与しても直接の相続財産減少にはならず税金も変らない。

税負担を軽くする他の方法

遺産分割の基礎知識Q&A

父に続いては母が亡くなりました・・・

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。

一般的に多いのは現物分割です。相続財産が1億円の土地と2,000万円の現預金があり、長男が土地を2,000万円を次男にと分割しようとしましたが、次男は不満でした。

そこで「代償分割」という方法が利用されました。この方法は多くもらった相続人が他の相続人に現金や他の不動産を渡す方法です。

親が住んでいる不動産を相続人の誰かが相続する場合は、まずは現物分割し、相続人間での合意が得られなければ代償分割をされます。それでも合意できなければ相続財産のうちの不動産を相続人の共有財産としてから売却し、その売却代金を相続人で遺産

分割する方法の「換価分割」があります。

遺産分割のうち、自宅は引き続き住むので長男が相続して・・・

ことなります。

現金で渡す場合とマンションで渡す場合とでは税金の取り扱いがことなります。現金を代償分割として渡す場合渡す方は税金が掛かりませんが受け方は相続税を負担すればいいことになります。

マンションで渡す場合は、時価と原価の差額に対して譲渡所得税 住民税が掛かります。譲渡所得税は渡す方が払う税金です。 もらった方は相続税登記費用、不動産取得税が掛かります。

税金のことを考えれば現金で渡す方が負担が軽いです。もちろん 現金を作るにマンションを売ってその売却益が出ればそれを譲渡所得税等が掛かります。

相続税申告の基礎知識

1. 相続開始から遺産分割

- 財産や債務の確定

- 遺産評価の確定

- 遺産分割協議書の作成

- 相続税の申告書の作成

- 相続税の申告と納付

- 遺産名義変更の手続き

2. 相続財産がいくらあると課税されるのか

3. 課税価格の計算

- 現金、預金、有価証券、不動産、 動産、その他の資産、 事業用の資産(商品、売掛金 、機械等)

+

B 税務上のみなし相続- 被相続人が死亡した後に入金する生命保険金、や死亡退職金 等 その他 定期、年金、遺言による信託財産等)

+

C 生前贈与財産・・被相続人の死亡3年間に贈与した財産及び相続時清算課税・贈与による財産 B、相続財産からの控除額 a 非課税財産 ・・お墓、生命保険金の一定額、死亡保険金の一定額 b 債務と葬式費用 ・・被相続人の借入金や未払金、葬式費用(但し、香典返し費用は債務控除出来ない C、課税価格 AーB=課税価格 (例)(単位万円) 本来の相続財産 みなし相続財産 生前贈与財産 合計 22500+5000+400=33900 非課税財産 債務 合計 1,000+5,000=6,000 課税価額 33,900-6,000=27,900 D 課税遺産額の計算 課税価額ー基礎控除=課税遺産額 2億7900万円-4800万円=2億3100万円 基礎控除 3000万円+(600万円×法定相続人数) 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 E、各人の取得額 妻の法定相続人=課税遺産額×1/2=妻の取得金額 子供1人分の法定相続人=課税遺産額×1/2×1/2 妻 2億3100万円×1/2=1,1550万円 長男 2億3100万円×1/4=5,775万円 次男 2億3100万円×1/4=5775万円 F 各人の税額 妻 1,1550万円×30%-700万円=2765万円 長男 5775万円×20%-200万円=955万円 次男 5775万円×20%-200万円=955万円 G 相続税総額 2765万円+955万円+955万円=4675万円 H 各人の納付税額 相続税総額×各人の課税価格÷課税価格合計 妻の課税価格 2億7900万円×1/2=1億3950万円 子供の課税価格 2億7900万円×1/4=6975万円 妻への按分税額 3875万円×1億3950万円÷ 2億7900万円 =1937万円 子供1人分の按分税額 3875万円×6975万円÷ 2億7900万円 =969万円 更に各人の個別事情を考慮して実際納税額が決まり ます。 各人の按分税額-税額控除=実際納税額 配偶者の税額控除 法定相続分または「1億6000万円」の多い方の金額まで無税。 すなわち配偶者は取得する財産がいくら多くても法定相続分までは無税で法定相続によらなくても最低1億6000万円まで無税なのです。これは配偶者の今後の生計を守ることにありますが国の方としては配偶者が亡くなるニ次相続の時に相続税が取れるという仕組みになっているのです。 よって本例題では妻の納税額はゼロ、子供1人につき969万円になり2人合計の1938万円納税額になります。4. 相続税はどんな税金なのか

(1) なぜ、相続税を支払うのか

- 特定の人への富の集中を抑制し、社会への再配分

- 不労財産への税負担

- 生前の贈与を清算させる

(2) 納税義務者

- 法定相続人(民法上の身分関係がある人) 配偶者、子、親、兄弟 このうち財産を取得した者が納税する

- 受遺者(遺言で財産を取得した人) 生前に遺言で財産の配分を指定する場合(遺贈)

- 「死因贈与」によって財産を取得する人 生前に相手の人と契約書作成し、死んだら財産を渡す旨を約束した場合「死因贈与」

5. 相続対策の基本的な考え方

(1) 早い時期の相続準備

(2) 相続に対する基礎的知識を習得する

(3) 相続財産の内容を把握しておく

6. 相続準備の柱

(1) 相続税の節税対策

(2) 相続の納税資金対策

- 土地の有効利用等で支払い能力を高める

- 不動産の一部を売却し、流動性ある金融資産に組み替えする

- 不動産などの売却及び物納がし易い状態にしておく

7. 相続税申告は担当する専門家(税理士、行政書士外)の能力によって まちまちです。

- 相続税申告、評価を担当する機会が少ないのでマニュアルがあっても見落としがちである。

不動産鑑定士が知ってトクをする相続・贈与の知識を教えます

1. 相続(税)って、なんだろう

2. 相続税はいつからかかるの

- 相続 遺言書がなく、生前に自分の財産を誰にあげるかを決めていない場合 この場合は、法定相続人しか相続権はありません。

- 遺贈 生前に遺言書で、誰に自分の財産をあげるかを決めてる場合 この場合、法定相続人でも第三者でも財産を引き継げます。

- 死因贈与 生前に契約書にて自分の財産を誰にあげるかを決めてる場合 死を原因とする贈与契約です。

3. 相続税はどれくらいの財産があるとかかるのですか

- 争族にならないこと

- 遺言書の作成が有効納税資金を用意すること

- 相続税の軽減(節税)をすること

- 相続土地の適正な時価を把握すること

「相続が三代続くと財産はなくなる」

仮申告での弊害

- 「配偶者の納税軽減」

- 配偶者のみに与えられた特典

- 「小規模宅地等の評価減特例」 ・・・適用条件はあるが土地の評価額を大きく下げられる特例

相続税の納税は現金一括納税が原則

- 例・・・各相続人固有の所得や財産からも納税分を捻出するよう求めてきます。 生活費として認められる範囲は社会保険料などを控除した残金で申請者が・・ 月10万円、家族が月4.5万円でそれ以外は納税せよと現実は厳しいです。

相続財産は現金より不動産の方がいいという理由

土地の評価いかんが納税額を決める。

土地の有効利用・相続税対策になるからと貸家、マンションを安易に建築してはならない。

最も有効な土地の評価減特例・・・「小規模宅地等の評価減特例」

- 配偶者

- 取得して住み続けている同居親族

- 配偶者や同居姻族がいない時は、相続開始前 3年間、持ち家に住んでいない子が取得して申告期限まで保有している場合

相続土地の評価

相続土地価格の求め方

1. 相続不動産にはどのように相続対策をしていきますか

相続税申告、遺産分割に当たって最も重要なのは土地の評価であります。 相続税法改正で増税の方向にあります。これに対処するには相続財産の中で一番ウエイトが高い土地の評価についての知識はどの程度ありますか。そして、相続税対策をどうとられていますか。 ここで整理しておきます。相続税申告に当たっての土地の価格相続税法11条の2の2で[相続又は遺贈取得により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする。」とされています。 財産の価額については財産評価基本通達で次のとおり述べています。 (1) 時価の意義 財産(主に土地)の価額は、時価によるものとし、時価とは課税時期において不特定多数の当事者間で自由な取引きが行なわれる場合に通常成立すると認めれる価額をいいその価額はこの通達の定めによって評価した価額による」としています。 ここで矛盾が生じています。 つまり、相続税法では「時価を不動産市場で成立する価格を時価としているにも係わらず実際には上記のとおり財産評価基本通達の相続税路線価等で評価された価格を時価としているのです。 ここでの問題はここでの通達の方式自体が簡便的で個別的減価率は一律および一定で市場性を反映しきれない。よって無道路地、崖地、不整形地、広大地,等の個別性の強い土地については通達による価格と不動産市場での価格とは相当乖離している場合がある。 それで一時期は財産評価基本通達は、評価の簡便性や徴税の便宜の為に制定されたものである。相続税申告にあたっては全部の土地について、不動産鑑定評価をすることは鑑定費用負担を、納税者や課税当局がおうことは公平性及び合理的でないと考えられていたが相続税法での時価の矛盾が裁判で敗訴し今では、この便宜を重視するよりも個別性の強い土地については通達による評価の価格が不動産市場の価格と乖離する場合は別途の方式(不動産鑑定評価)を採用し、厳密な評価を行なうべきだとの考え方が評価通達総則6項にあります。 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価格は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 この規定は、最近では租税回避行為の規制の為に持ち出されたことが多い。よって、この場合不動産鑑定評価をする方法が採用されます。 評価基本通達での相続税路線価を基にして評価をしすが、各土地は個別性が強いのでその個別性を見損なったり、市場での時価を反映しきれない土地については不動産鑑定評価を併用する、広大地減価等の特例を適格に採用して適応しているか税務申告を担当する税理士さんの力量が問われます。相続人は任せっぱなしではなく、必ず私のような評価のプロである不動産鑑定士に相談し、オピニオンチエックを受けてください。 きっと、お役にたつアドバイスができると思います。 次に、相続税申告はしない場合でも遺産分割はしなければなりません。その場合の問題はやはり、土地の問題(土地価格)でなものがあり、その評価方法(相続税法での)は何がありますか。- 相続土地評価の経験、知識のない税理士に任せていることが増税の根源

- 相続土地の評価は相続財産基本通達の路線価方式等で求めた価格が時価と思い込んでいる誤った認識

3、土地はどのように評価されるでしょうか

相続土地の評価に不動産鑑定士による鑑定評価を活用する メリット

可能性がある時価なのです。実際には相続申告者が税理士をつかって相続土地を評価しますが個々バラバラの評価では

納税額に誤差が生じてしまい。国税当局の審査もしずらいので、変則ですが、画一的な評価が出来る相続税財産評価基本通達での相続税路線価等の評価方法を適用することにしたのです。相続税申告での土地価格は相続税路線価価額は時価の80%なので相続土地が標準的画地である相続税申告の場合はこの相続税路線価法に基づく評価方法を採用を採用するが、評価土地に個別的減価要因(広大地、不整形地、接道不足とちした方が評価額が低くなる。

相続税申告をしない「遺産分割協議「での相続土地の評価方法は決められていない。しかし、そのことを知らないで上記の相続税路線価に基づく評価方法のみを採用している方が多い。この価格では元々時価の80%の価格になって居るので土地の時価は求めらえない。よってこのような個別的減価要因がある場合は不動産鑑定評価を採用して相続土地の時価が求められ、節税に繋がる。

相続における遺産の価額は相続時の時価とされています。不動産の場合は不動産市場で成立する売買価格(時価)です。

しかし、相続税申告の場合、不動産の評価は納税者や国税庁の申告審査の便宜性を考慮して財産評価基本通達の相続税路線価等を基に評価するようなっています。元々は相続税申告は自己申告制をとっているのでまちまちの土地評価での申告に対応すのですが国税当局の担当鑑定官も不動産鑑定士ではないので敢えて時価の80%の相続税路線価方式の通達を出したのです。それが、相続人の依頼での担当税理士もこの通達を適用した方が通りがいいので採用しているのです。この段階までは問題ないのですが不動産は個別性が強いので、上記に基づく評価では全てではありませんが個別性減価率が大きい土地については上記の相続税路線価方式での個別的減価率が少なく、画一なので不動産市場での時価を反映しきれず結果的に本来評価すべきの時価を上まってしまうことがあります。この現象はこの簡便評価方式の評価での限界があることを示しています。

相続人は適正かつ合法的な時価評価で節税を求めているのに税務署に通りがいいようにと相続人の求めている節税に向かっていない税理士はこの相続税基本通達の簡便評価が時価評価の唯一の評価方法と思い込みしているのが現状なのです。

その上で、担当税理士は評価能力が低いので、この簡便評価方式での減額要因に基づく減価をしないで高い価格での評価し申告しているのです。後で別の税理士が相続税還付制度(相続開始時点から5年以内での更正)を盾に相続税路線価方式の土地の再評価をして多額の相税が還付されましたと自慢げに営業展開いています。

今の相続税土地評価の曖昧さを暴露しているようです。私は評価のプロとして相続人の相続土地は真の時価評価をし、合法的な節税を図ろうではありませんか。

私は、全てを否定するものではありません。

現状を認識し、適切な対応をしないと増税の餌食になってしまうことを知ってもらいたいのです。

不動産(土地)の不動産市場での時価を求められる専門家は不動産鑑定士であることを知って下さい。

相続土地は相続税法で暗黙の中で、相続財産基本通達の簡便評価方式のみしか適応できないと思い込み対応されている方が多いようですが、標準的な土地はこの簡便評価方式での評価での適応でいいのですが前記のように個別性がある土地(例えば・・・広大地、道路接道が悪い土地、崖地が多い土地等)は此の簡便評価方式では本来の時価を評価しきれないことを知って下さい。その対応は不動産鑑定士の不動産鑑定評価の方が相続税路線価に基づいた評価価格より低い価格で評価される可能性が大

きいのです。

当初申告の場合の税理士の選任が相続税の節税が可能かどうかに掛かっています。ですから税理士は誰でもいいわけなく、相続申告の経験、実績がある方を選任しなければいけません。しかし相続人はそんな税理士を選ぶことは出来ません。

それで私どものような相続土地の評価のプロに相談下さい。そうすれば不動産鑑定士の立場でどのような評価手法を適用すれば本来の節税が出来るかを決められるのです。そのうえで私共と業務提携している相続税に精通した税理士を紹介させて頂き、税理士の立場で評価をし、評価地によっては不動産鑑定評価の方が低い価格になるようであれば評価をしてその不動産鑑定評価書を添付して申告します。、

個別的減価率大きい土地を簡便評価方式で求めると何故時価をもとめる ことが出来ないのでしょうか。

それは、相続税路線価に基づいての此の方式自体が不動産鑑定評価の考え方は踏襲しているが、当局鑑定官、担当税理士が評価し易いように簡便的にできています。個別的減価の求め方はいいのですが、そこでの減価率が画一で実勢の減価を反映しきれていないのです。

相続人にとっての相続税申告での本来の目的は節税です。ですから、相続土地の課税評価額を合法的に実勢の時価まで下げなければ本来の不動産市場での時価と乖離してしまい、結果的には不当な相続税を

納付させられてしまうことになってしまうのです。

これを可能にするには不動産鑑定評価を活用した方が実勢の減価を取り入れての評価が出来るので節税が可能で最善であるす。

税理士さんは自分で評価したいので鑑定士を使いたがらないでしょうが、相続に強い税理士さんは不動産鑑定士のアドバイスを受けるなり、鑑定評価を活用します。

総括しますと、相続人自身が相続土地の時価を把握し、担当税理士の評価には疑いをもち客観的アドバイスを不動産鑑定士に受けて下さい。

相続問題サポート

1. 調査代行業務

- 現地調査 相続土地の接道状況、現地地目、利用区分、評価単位、周辺の土地利用状況、 個別的増減価要因

- 役所調査 道路関係(種類、幅員(セットバック)公法上の規制、

- 関係資料等の取得 公図、登記情報 地積測量図、住宅地図、現況写真

- 図面等作成代行業務 開発想定図(広大地評価を行なう時の参考図面)

- 評価 相続土地の評価は基本的には国税庁が出している財産評価基本通達に基づいて行なうように指導され実施しざるを得ない訳ですが、この評価手法で評価された価格が相続法第22条の時価とは言い切れません。でも国税庁に相続税申告する場合は無視は出来ずこの手法を適用します。それはそれで私はやむ得ないと思いますが、不動産は個別性が強く、全て同じ条件の土地ではありません。特に個別性が強い土地ではこの通達での個別的減価率は画一にっているので、その土地の適正な時価を反映しきれず高価格評価になってしまい、価額を下げる目反してしまうのです。そんなことで、我々は先ず、財産基本通達に基づく評価をし、さらには、合法的な分割等で価額を下げることが出来ないか等を検討し、最終的には、鑑定評価した方が価額を下げることができ、節税が出来ればその方法を採用します。税理士だけでは、偏った評価になり勝ちな評価手法を不動産鑑定士を参画させることでよりいい結果が求められます。私どもは適正な相続をする為に相続税に強い税理士、司法書士、弁護士、ファイナンシャル土地家屋調査士、と提携しています。

相続土地評価方法

1. 相続土地の評価いかん、誰が評価するかによって人生が大きく変わってしまうほど重要

2. 相続土地の評価について説明します。

(1) 相続税申告する場合の土地の評価

- 相続土地評価を経緯、知識のない税理士さんに任せていることが増税の根源

- 相続土地の評価は相続財産基本通達の路線価方式で求めた価格が時価と思い込んでいる誤った認識

(2) 相続税申告はしないが場合の遺産分割の土地の評価

1. 相続土地の評価に不動産鑑定評価を活用メリット(相続税還付)

相続土地の評価は不動産鑑定評価を併用した方が最適

相続税法では相続における土地価格は相続時の時価とされています。

この時価は路線価方式で求めた価格ではなく、不動産市場で成立する正常な売買価格です。

しかし、実務的には、国税当局の担当官、相続担当税理士も相続土地評価のプロではないので、相続税申告の場合の土地の評価は納税者や国税庁の申告審査の便宜性を考慮して財産評価基本通達の路線価を基に評価した価格を時価に置き換えています。

相続土地が標準的な土地であれば相続税路線価(時価の80%相当の価格)方式での土地価格を採用できるが、不動産は個別性が強いので、減価率が大きい土地はこの路線価方式で求めた土地価格では時価と乖離した価格になってしまうこととそれと担当税理士の相続土地評価に対する経験、能力不足と対応のまづさが有ることを国税当局は認めそれを補完する意味で相続税路線価方式で求めた価格が市場で形成される時価より相当安く求められることがある。

その場合は不動産鑑定評価による鑑定評価額をもって相続税還付での修正価額にすることを認められているのです。

ですから、相続土地については、担当税理士に任せているから安心だと思っては危ないです。現実は相当数の相続申告された案件が「相続税還付制度」利用され納付された相続税が還付されています。

ぜひ、当初申告から5年以内で担当税理士の対応、納税額が高過ぎると感じている案件については相談下さい。

幣事務所と業務提携している相続に強い税理士事務所と共同で対応させて頂きます。

栄光神奈川鑑定

不動産鑑定士 田邉勝也

044-589-5436

k-tanabe@kme.biglobe.ne.jp

2. 個別的減価がある土地を路線価方式の簡便評価で評価すると 全部ではないが何故、時価を求めることが出来ないのでしょうか。

それは、この評価方式自体が簡便的なのでそこでの減価率が画一的で実勢の減価を反映しきれていません。相続人にとって、相続税申告の本来の目的は節税です。

ですから、相続土地の課税評価額を合法的に実勢の時価まで下げればいいのです。これを可能にするには不動産鑑定評価を活用した方が実勢の減価を取り入れての評価が出来るので節税が可能になります。

税理士さんは自分で評価したいので不動産鑑定士を使いたがらないでしょうが、相続に強い税理士さんは不動産鑑定士のアドバイスを受けるなり、鑑定評価を活用しています。

総括しますと、相続人自身が相続土地の時価を把握し、担当税理士の評価には、疑いを持ち、客観的アドバイスを不動産鑑定士に受けて下さい。

相続に関するサイトを立ち上げましたので併せて見て下さい。

相続不動産相談センター (運営事業主 栄光神奈川鑑定)

----------------------------------------------------------------------

栄光神奈川鑑定

住所:

神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3

電話番号 :

044-589-5436

----------------------------------------------------------------------